Stay The Young (Trilogy)歌詞の中にあるような僕の今の等身大の声を書いています。聖書通読、円空仏、岡本太郎、霊場巡拝、どんぐり銀行、木の実拾い、公共配布カード、越冬昆虫採集、防災、星合信令観音巡拝。「東海・旅の足跡 2」の姉妹ブログです。

Vol.193 『ダニエル書』を読んで

ブログ「Stay The Young (Trilogy)」をお読みいただき、ありがとうございます。

『ダニエル書』を一~六章(6日)、七と八章(12日)、九~一二章(13日)と、3回に分けて読んだ。

『ダニエル書』はヘブライ語(1;1~2;4、8;1~12;13)とアラム語(2;4~7;28)で書かれているとのこと。

後日の参考とするために、例によって、備忘録を。

一章はダニエル、ハナニヤ、ミシャエル、アザリヤのプロフィール。

二章はブルトマンの著作で取り上げられていた。

三章には旧約聖書続編の『ダニエル書補遺』の中の「アザルヤの祈りと三人の若者の讃歌」と関連したエピソードが載っていた。

四章の途中から、文体が変わったように感じた。

五章については、「5 すると突然人の手の指があらわれて」「24 この文字が書きしるされた」とあり、読んでいて、ぎょっとさせられた。そんなことを経験したら、僕も王と同じように「6 顔色は変り、その心は思い悩んで乱れ、その腰のつがいはゆるみ、ひざは震えて互に打ちあった」だろう。

六章に出てくる「ししの穴」のエピソードを面白く読んだ。

七章はブルトマンの著作で取り上げられていた。

八章のキーワードは「終りの時」で、九章は「七十週」と「メシア」。

一〇章から一二章までは、最後の幻であるが、自分(僕自身)の言葉で上手にまとめることができなかった。

最後に『ダニエル書』は黙示文学であることから、そのことについて触れておく必要がある。

黙示とはギリシア語の「アポカリュプシス」で、「覆いを取る、啓示する」という意味に由来する。『ダニエル書』は黙示文学で、天的な存在から霊的な現実をどう理解すればよいかを象徴や幻を通して示す物語(スタディ版より)。

『ダニエル書』はバビロン流刑の後、民の一部が追放から国内へ戻り、ユダヤ民族が神の共同体として結集した時期に成立した黙示文学の内の最初の書(ブルトマン著作集より)。

僕なりの結論を簡潔に記すと、『ダニエル書』は2章と7章が重要で、黙示文学に関しては、『ヨハネの黙示録』にまだ目を通していないうえに、エルンスト・ケーゼマンの論文に対するブルトマンの論文「黙示文学はキリスト教神学の母か」にもまだ目を通していないことから、先送りである。

Vol.192 故梅原猛先生と円空

ブログ「Stay The Young (Trilogy)」をお読みいただき、ありがとうございます。

今朝、梅原猛先生の死去を知った。

2013年の秋、郡上市白鳥町にある白山文化博物館にて、お目にかかったことを思い出した。

下の写真がそれで、円空さんの彫った十一面観音像の後ろに立ち、像の背銘を目にする梅原先生と長谷川公茂先生です(写真は諸事情により、ぼかし加工をしています)。

梅原猛著『歓喜する円空』(新潮社)を今、手に取っている。

梅原先生がお亡くなりになられて、残念に思うと共に、円空大賞展はどうなってしまうのかと心配もしています。

以下は余談。

ハッピーマンデー制度は僕にとって、少しもハッピーじゃない。

Vol.191 ボランティア(奉仕)活動の掛け持ち

ブログ「Stay The Young (Trilogy)」をお読みいただき、ありがとうございます。

今日は午前と午後、ボランティア(奉仕)活動に励んできました。

下の写真は午前中、某所にて清掃奉仕の様子です。

今日12日が2019(平成31)年になってから、初のボランティア(奉仕)活動でした。

Vol.190 長谷川公茂先生の版画作品

ブログ「Stay The Young (Trilogy)」をお読みいただき、ありがとうございます。

今日の午前中は短い時間ながら、長谷川公茂先生とお会いして、楽しい円空談義。

下の写真は長谷川先生作の円空の狛犬の版画で、昭和42年の制作とあり、僕が生まれる前でした。

出典は一宮史談会叢書7 森徳一郎著『郷土史234珍』に載っていたカット(挿絵)です。円空さんの彫った狛犬を目にしたことがある人ならば、見事に特徴を掴んでいると、感心するはず。ただし、長谷川先生は嫌だと言ったのに、森徳一郎先生の指示で緑色になったのだとか。

著者の森徳一郎先生は「もりとく先生」と呼ばれ、長谷川公茂先生の師匠であることから、僕にとっては、大師匠(師匠の師匠)ということになるのかな、と。

Vol.189 讃美歌21 368 新しい年を迎えて

ブログ「Stay The Young (Trilogy)」をお読みいただき、ありがとうございます。

今日の更新までは「公現日」ということで、新年に相応しい話題を。

『讃美歌21』368番「新しい年を迎えて」

1 新しい 年を迎えて

新しい 歌をうたおう。

なきものを あるがごとくに

呼びたもう 神をたたえて

新しい 歌をうたおう。

2 過ぎ去った 日々の悲しみ

さまざまな うれいはすべて

キリストの み手にゆだねて、

み恵みが あふれるような

生きかたを 今年はしよう。

3 みことばに はげまされつつ

欠け多き 土の器を

主の前に すべて捧げて、

み恵みが あふれるような

生きかたを 今年はしよう。

4 自分だけ 生きるのでなく

みな共に 手をたずさえて、

み恵みが あふれる国を

地の上に 来たらすような

生きかたを 今年はしよう。

歌詞の中で繰り返される「生きかたを 今年はしよう」に心を打たれます。僕はとりわけ2番の歌詞が好きなのです。

以下は余談。

愛知県庁の前を走っていたら、休日にもかかわらず、人の姿があり、何やら撮影していました。

下の写真がそれで、「廣」「驛」という字が見えました。

Vol.188 ケーズデンキ 2019年 初売り

ブログ「Stay The Young (Trilogy)」をお読みいただき、ありがとうございます。

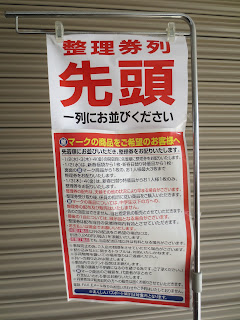

今年もケーズデンキの初売りへ足を運びました。

先着順であることから、寒い中、並んだ甲斐あって、無事に欲しかった商品をゲットできました。

僕が常日頃、使用している家電製品のいくつかは、ケーズデンキの初売りで購入したセール品だけれど、これで充分です。

以下は余談。

開店を待つ間、『使徒言行録』を再読しました。ペテロが死人を生き返らせる場面、サウロの回心、パウロの宣教旅行、使徒会議を拾い読みして、叶わぬ夢だけれど、『直線通り』を歩いてみたいな、と。

Vol.187 あけましておめでとうございます

ブログ「Stay The Young (Trilogy)」をお読みいただき、ありがとうございます。

昨年と同じように過ごした元日でした。

午後には細分化された時間の中で、下の写真にあるように「書いて覚える」を繰り返していました。

登録:

投稿 (Atom)