ブログ「Stay The Young (Trilogy)」をお読みいただき、ありがとうございます。

前回の更新(vol.1537)からの続きで、一昨日の午前中、尾張三地蔵霊場を巡拝しました。

はじめに一番札所である瑞泉寺の身代り地蔵、次に三番札所である地蔵寺の子育て地蔵、最後に二番札所である常観寺のお釜地蔵を参拝しました。

尾張三地蔵と書いてきたけれど、看板を読むと、「名鉄沿線尾張三地蔵の一つ」と記されており、堂宇の前に建つ石柱の右下にも「途中下車駅」と刻まれていました。

さらに気になったのは、「尾張六地蔵の一つ」とありましたが、僕が以前に巡拝した尾張六地蔵霊場(1番・長光寺、2番・清浄寺、3番・地蔵院、4番・如意寺、5番・島田地蔵寺、6番・芳珠寺)とは違っています。

江南市観光協会のサイトを読むと、以下のように記されていました。

常観寺

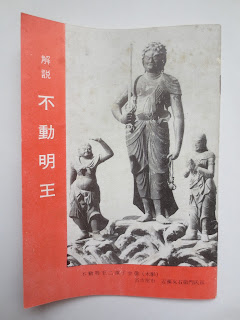

久昌寺の末寺で、境内の地蔵堂に鉄で造られた地蔵菩薩像「鋳鉄地蔵菩薩立像」(県指定文化財)で知られています。この地蔵には、煮えたぎる風呂釜から子供を救ったという伝説から通称お釜地蔵と呼ばれており、尾張六地蔵の第二番として信仰されています。

看板やサイトに記されている尾張六地蔵とは何ぞやと思い、調べたところ、どうやら尾張國六地蔵と呼ぶらしく、1番・剣光寺(一宮市木曽川町)、2番・常観寺、3番・観聴寺(名古屋市熱田区)、4番・真長寺(犬山市)、5番・釜地蔵寺(愛西市)、6番・長光寺(稲沢市)となっていました。

6番・長光寺(稲沢市)は既に参拝済み(vol.1378、vol.1379)で、5番・釜地蔵寺について、愛西市のホームページ(史跡・文化財等)には、「約350年前に作られた、鋳鉄地蔵菩薩立像『釜地蔵』が安置されているお寺。県文化財にも指定され、尾張六地蔵の一つに数えられています」と記されていました。

まだ巡拝していない尾張國六地蔵霊場の4箇寺も、いつかは参拝してみたいな、と。

尾張三地蔵霊場の3箇寺を巡拝したはすが、最後は尾張六地蔵の話題となってしまいました。